ミュージアム(博物館/美術館)に置かれるモノを崇高し、より珍しいものを鑑賞しに行く…そんな「テンプル」としてのミュージアムではなく、一人の来館者がモノを通して様々な人と対話(+自己表現)をすることが出来る「フォーラム」としてのミュージアム。未来のミュージアムと聞くと、某猫型ロボットを想像し、ワクワクするわたしなのですが…本イベントは、ゲストや主催者だけでなく、参加者の皆さん、その空間を共有する全ての人たちが「未来のミュージアム」を創造するイベントとなりました。

主催は、レスター大学大学院、ラーニング&ビジタースタディーズ学科1年の真木まどかさん。ゲストは、クリエイティブな学びの場である『ネオミュージアム』を作られた、同志社女子大学の上田信行教授。お二人と、そして会場にいるすべての人たちとで創られた、「学び×クリエイティブ」な夜のレポートをお届けします。

text:服部沙織(ロフトワーク烏丸)

ゆっくり話してもらおうと思っているんです

今回のOpenCU烏丸のテーマは、「未来のミュージアムを創造しよう」です。

当日、会場ではイベント前から、ワクワクする動きが。たくさんのお若い女性陣が集まって、大きい画用紙を使って、会場を作り出してゆきます。彼女たちは、上田さんのゼミ生。いきいきとした笑顔、にぎやかや対話で創られていく空間と共に、参加者の皆さんも続々と来場。参加者の方はマーカーを持って、今日のワークショップのどこに引っかかってここに来たのか?この“ワークショップへの期待”を、ドンドン壁に記入していきます。(オープングリッドと言うものだそうです) 白い壁紙の会場が、人がたくさん集まっていくうちに、よりカラフルになっていくのが印象的でした。

参加者が思いを紙にかいていきます

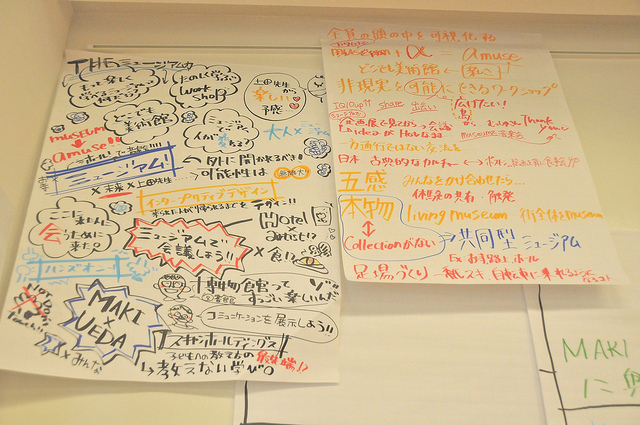

参加者の皆さんの記入が終わったところで、イベントがスタート。冒頭で記入したメッセージを元に自分自身の話をしていきます。さらに興味関心などを記入した用紙を共有してお互いに紹介。にぎやかに話が進んでいくタイミングで、上田ゼミの学生さんがスクライビング(※話されている内容をリアルタイムで模造紙に書いていく)を披露。その内容は各々の個性が光っていました。

上田先生のゼミ生が話し合いをスクライビングしていきます

参加者は、「楽しく学ぶワークショップを自分の会社でも取り入れてみたいと思ってここに来ました」という男性や「子供だけでなく、大人もミュージアムで遊ぶにはどうすればいいのか?そのヒントが聞きたくてここに来ました」という女性などなど。年代も、参加した経緯も多種多様。未来についての想いをそれぞれが言葉にして発する度に、会場にいる参加者の距離がどんどん近づいていくのを感じました。

ワーク1:休憩と称した、参加者同士のトーク

続いては、ゼミ生さんが描いたスクライビングを見ながら、いろいろなトークを交わします。先ほどの発表内容を通じて、参加者同士がじっくり話する時間が設けられました。お仕事や最近行った展覧会などの話をすることで、イベント開始時にはピンと張っていた糸がドンドンとほぐれてゆきます。

ミュージアム体験を語ります

コレクションがないミュージアムとは?

上田先生のトークセッション

ワーク1が終了したあと、テンプルからフォーラムへの流れについて、上田さんがトークを披露。

博物館と聞くと、勉強しに行くようなイメージがある。博物館、美術館と言えば、触るな、声を出すなと言った暗黙のルールがある。それら目に見えない常識が、日本のミュージアムにはまだあるように思えます。ですが、常識に囚われたミュージアムである必要は、ないのではないか? ”見る”という場所だったミュージアム(テンプル)から、”つくる”という”アトリエ”(フォーラム)に時代が変化しているといった話題を上田さんが話されました。

「コレクションがないミュージアムが増えてきました。一つの空間の中でコミュニケーションをとって、みんなでモノをつくったり…そんな、アトリエのようなミュージアムがある時代がやってきたんです。では、それを超えた先にある”これからのミュージアム”はどんな場所になるだろうか?それを一緒に考えたいんです」というお話が個人的に印象に残りました。

ワーク2:「素敵」だと思うミュージアムについて意見交換

上田さんのその言葉を皮切りに、「テンプル」や「フォーラム」を超えた先の「ミュージアム」とは何か?について考えるワークがスタート。まずはこれからのミュージアムが何かを考える前に、「好きなミュージアム」や「行きたいミュージアムは何か」を考えてみました。ここでもチームに分かれて活発に意見を共有しました。

環境を変えることで、人は変わる。

真木さんがアメリカでのミュージアム体験を語ります

素敵なミュージアムについてワークが行われる途中で、真木さんが実際にボランティアとして活動していた「Boston Children’s Museum」で感じた体験を、ミュージアムの映像と共に話しました。彼女にとって、英語を学ぶことは、ペットボトルの外側部分。必要なのは、ペットボトルの中身部分。実際にボランティアスタッフとして関わっていた「Boston Children’s Museum」を見た時、その中身の部分を得られる場所はここしかない!と感じ、と同時に、「ここがミュージアムなのか!?」と心底驚いたそうです。事実その環境は、驚きと発見で満ち溢れていたそうです。

真木さんは「Boston Children’s Museum」での学びを経て「どんな風な教育にするか?を考えるのではなく、学ぶための環境、場作りをしたい。子供は創造するのに忙しく、わたしが行いたいのは、ただその子達へ機会や学べる環境をつくってあげること。人は、環境を変えることで変わるんです」ということを学んだそうです。さらに上田さんが真木さんに語った、「人は変わらない。でも、

ワークショップも終盤にさしかかり参加者のグループ内でも熱いミュージアム論が飛び交います。

ワーク3:グループ発表

最後に、それぞれのチームで話し合われたこれからのミュージアムについての内容を発表しました。

チームの発表

その一端を紹介しますと、自分にとっての素敵な場所…つまり、プライベートなミュージアムが、これから生まれてくるのではないか? 居心地が良い場所、自分だけの感性(フィルター)を通して生まれる景色が、プライベートミュージアムと言えるのでは?と考えたチームがありました。例えば電車の窓から見える景色だったり、家の庭の花壇だったり、部屋に飾っている模型だったり…一個人の愛が詰まっている場所から、新しいミュージアムが生まれるかもしれません。

他のチームからは、1.0のテンプルは”守”、2.0のフォーラムは”破”、その先である3.0は、”離”にあるのではないかという提案。「守×破×離」の三つのステージを行き来するミュージアムが現れるであろうという予言!?に、会場の皆さんも唸り声も聞こえてきました。熱い発表、愛のある発表、全てが会場が一体となって聞き入る姿がとても印象的でした。

発表のシート

リアルタイムレコーディングビデオの再生〜まとめ

発表が終わった直後には、ワーク中に学生さんが撮っていたビデオをリアルタイムで録画・編集したムービーを再生。短時間で作られたとは思えない、素晴らしい出来に拍手喝采でした!

最後に、上田先生の仰っていた、印象的だった言葉を持ってこのレポートを締めます。

「実は、僕、割と飽き症なんです。例えば仮に本屋を始めてたとしても、きっとすぐに飽きちゃう。カフェをしたって一緒です。でも、ミュージアムは何をしてもオッケーなんです。今月はレストラン、来月は本屋と、ころころ変えることが出来て、ミュージアムの中で色んなものを、色んな人と楽しめるんです。そんなことを思うと、これからはミュージアムが大きく変わっていくような気がしています。」

終始にこやかに言葉を交わしていた、上田さん、真木さん、そして会場の皆さん。そこに行けば何かがある。そんな空間が、また一つ二つ三つと、ドンドン現れる社会がやって来ているんだなぁと感じられる夜になりました。そして、今回のイベントもまた、そんな空間になったと実感していました。

最後はみんなでかんぱーい!

“テンプル”なミュージアムを“フォーラム”へと変えるアイデアを!

クリエイティブな学びの場『ネオミュージアム』を提唱する上田信行さんとともにワークショップで考えよう。

http://opencu.com/events/new-museum

今回のOpenCUでは、ミュージアムに置かれてしまう「モノ」を崇高に扱い、珍しいものを鑑賞しに行くという「テンプル」のようなミュージアムから、一人ひとりの来館者が「モノ」を介して対話できる「フォーラム」としてのミュージアムへの移ろいを軸に置きます。このワークショップでは、テンプル、フォーラムとしてのミュージアムの未来を「Playful Learning」をヒントにしてに考えます。開催日:2013年7月30日(火)18:30 – 21:30

今回のOpenCUでは、ミュージアムに置かれてしまう「モノ」を崇高に扱い、珍しいものを鑑賞しに行くという「テンプル」のようなミュージアムから、一人ひとりの来館者が「モノ」を介して対話できる「フォーラム」としてのミュージアムへの移ろいを軸に置きます。このワークショップでは、テンプル、フォーラムとしてのミュージアムの未来を「Playful Learning」をヒントにしてに考えます。開催日:2013年7月30日(火)18:30 – 21:30場 所:ロフトワーク烏丸

定 員:25人 ※30名まで募集します。

出 演:上田信行(同志社女子大学教授)、真木まどか(レスター大学大学院、ラーニング&ビジタースタディーズ学科1年)

主 催:真木まどか

共 催:loftwork