企画・構成

株式会社ロフトワークー予約はTwitterにて。

スペイン産イベリコ豚から沖縄の琉香豚まで多種多様の豚肉を揃え、こだわり抜いた『究極のとんかつ』をふるまうことで話題の豚肉料理店・西麻布 豚組。同店はそのこだわりのメニューはもちろん、マーケティングや集客をTwitterで行っていることで話題だ。オーナーの中村仁氏は、@hitoshiとして、Twitter上で予約を受け付け、顧客と気さくに対話する。そのストーリーは著書『小さなお店のツイッター繁盛論 お客様との絆を生む140文字の力』に詳しい。多くの店が同様のアプローチをとっている現在だが、先駆けである同店は、独自の「世界観」を確立し、今なお拡大をしている。

今回、Twitterマーケティングでの成功事例を伺うため中村氏にインタビューを敢行。その結果、Twitter話以上に、ソーシャルメディアの次の一手『miil』というiPhoneアプリの興味深い話を聞けた。飲食産業における“クチコミ”の再発明、そして、食そのものをコミュニケーションメディアにすること。この中村氏の新たな挑戦とソーシャルエンゲージメントの手法について紹介したい。飲食関係者はもちろん、どの業界にも通じる“場づくり”のヒントとして活用してほしい。

インタビュー:吉澤瑠美(株式会社ロフトワーク マーケティングDiv.)

コミュニケーションとしてのソーシャル時代を表象した、豚組の成功

Twitterで総客数の1割を集客し、そこから月換算で300万円の売上げを獲得している豚肉料理店・豚組。Twitterがアーリーアダプターに受け入れられ始めた黎明期に、顧客とのコミュニケーションツールとして導入し、ビジネス活用して成功を収めた。それから約3年。ソーシャルメディアを使って集客する飲食店はそれほど珍しいものではなくなった。

豚組は、東京・西麻布を拠点に、究極のとんかつを目指す「豚組」、究極の豚しゃぶを目指す「豚組 しゃぶ庵」(上がサイト)の2店舗を展開。さらに、スタンディングバー「西麻布 壌」「赤坂 壌」の2店舗も中村氏がプロデュースする。

しかし、豚組の客足が鈍ることは無い。そこにはどんな秘訣があるのだろう?

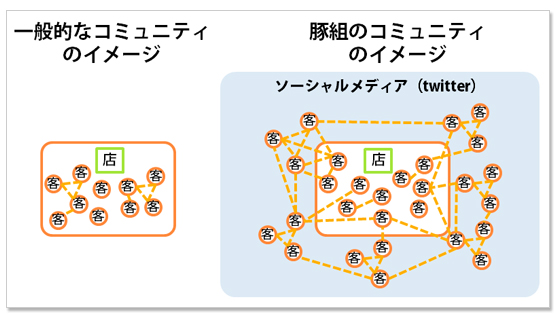

「よく豚組は“コミュニティとして成功している飲食店”、という見方をされますが、一般的なコミュニティの認識と豚組のそれとはズレがあります。あるいはその部分が決定的な違いなのかもしれませんね。一般的なコミュニティはまず“場”ありきでそこに人がたくさん入ってきてコミュニティになるイメージだと思います。でも、豚組は外からの印象で、個々のお客様がそれぞれ持つ、店員との関係が束になって場になっているように見えているだけなんです。実はお客様同士はそれほどコミュニケーションをしていない。だから、オフラインとしての豚組にあるコミュニケーションは、あくまで個々のお客様と店員だけ。そこをさらにオンラインでつないでいたのがTwitterだったのです」と中村氏は語る。

結局、店に通う動機になるのは店員との関係性だったりする。豚組のTwitter活用での勝利はそれをオンラインでも補強したことにあったのだ。

この事実を裏付けるのは、中村氏の会社で経営している立ち飲み屋・壌のこんな事例だ。

「『壌』でも毎日人が溢れ出すくらいに繁盛していました。すると、いろんなお店が真似をしていったんです。値段もうちより安く、料理の品揃えも大差ないお店が周囲に乱立しました。しかし結果、1年経ったらみんな潰れてうちだけが残ったのです。なぜ勝てたのか。彼らが真似できなかったのは、 “人のつながり”だったんです。たくさん店ができたとき、常連さんたちは“よくも真似しやがって。あんなところに行くか”と味方についてくれて、ずっと通って支えてくれたんです。そのため、どの店もうちからお客様を取ることはできなかった。サービスやビジネスモデルは、仕組み上のことなので、真似しようと思えばできる。だから、真似できない人の繋がりを持つこと。それがコミュニティ運営で一番大切なことでしょう」と振り返る。

店で会いたい人がいること。自分のことを覚えてくれ、「こないだのアレ、うまくいってさ…」なんて話しかけても会話が成立すること。そんなとき、私達は愛着を覚えるものである。飲食店はもちろん、どんな場においても重要な顧客とのエンゲージメントであると言えるだろう。