企画・構成

株式会社ロフトワークー予約はTwitterにて。

スペイン産イベリコ豚から沖縄の琉香豚まで多種多様の豚肉を揃え、こだわり抜いた『究極のとんかつ』をふるまうことで話題の豚肉料理店・西麻布 豚組。同店はそのこだわりのメニューはもちろん、マーケティングや集客をTwitterで行っていることで話題だ。オーナーの中村仁氏は、@hitoshiとして、Twitter上で予約を受け付け、顧客と気さくに対話する。そのストーリーは著書『小さなお店のツイッター繁盛論 お客様との絆を生む140文字の力』に詳しい。多くの店が同様のアプローチをとっている現在だが、先駆けである同店は、独自の「世界観」を確立し、今なお拡大をしている。

今回、Twitterマーケティングでの成功事例を伺うため中村氏にインタビューを敢行。その結果、Twitter話以上に、ソーシャルメディアの次の一手『miil』というiPhoneアプリの興味深い話を聞けた。飲食産業における“クチコミ”の再発明、そして、食そのものをコミュニケーションメディアにすること。この中村氏の新たな挑戦とソーシャルエンゲージメントの手法について紹介したい。飲食関係者はもちろん、どの業界にも通じる“場づくり”のヒントとして活用してほしい。

インタビュー:吉澤瑠美(株式会社ロフトワーク マーケティングDiv.)

世界の1日3食365日をアーカイブ化するmiil

さて、日本人(特にソーシャルメディアが好きな人々)にとって今日の晩御飯や、友人たちとの飲みの席で撮った美味しい料理をみんなでシェアするのは当たり前になってきた。しかし、実は日本独自の文化であるのはご存知だろうか? 普段の何気ないポストは、世界一食にうるさい民族の象徴なのだ。中村氏は、この独自性にも注目する。

「最終的には世界の食の365日をアーカイブ化できたらと考えているんです。日本独自の、料理の写真を共有する文化そのものをmiil(詳しくは前回を参照)を使って輸出する。コミュニケーションスタイルをグローバルに展開できたら面白い世界が見えてきます。例えば、僕たちが日本にいながら、ブエノスアイレスの料理をmiilで開くと、見たこともないような料理がいっぱい並んでいる。どんな料理だろう? どうやって作るのだろう? そして、どんな人なのだろう? このように、食文化に触れることは、その国そのものの理解にも繋がります。そしてこれは非常に貴重な資料にもなるはずです」

一方、現状はどうだろう。Google検索で見えてくる世界の食はレストランのホームページだったり、メディア取材によるグルメコンテンツが主だ。個人の料理紹介もあるが、クオリティや画像サイズなどまちまち。そして、「いずれも食によるコミュニケーションを意図していないために、どの国で、どんな人が、どんな料理をどんな気持ちで食べているかといった、本当の“食の姿”が浮かび上がってこない」と中村氏は指摘する。「食の意識が高い日本でも踏み込めていない領域に、miilでは踏み込めると思っています。例えば、いわゆるクチコミサイトは外食以外のものを扱えない。最近充実しているレシピサイトも、家庭料理以外のものを扱えない。でも真のユーザーから見たとき、家も外も全部ひっくるめて“食”なのです。その垣根を飛び越えているメディアは実はまだない。そこを飛び越えて、完全にユーザー主体でライフログ化できるので、新しいフードライフのスタンダードを作ってみたいですね」と中村氏は未来図を語る。日本だからこその食との新しい付き合い方。miilは食を面白くしてくれる存在になるのだ。

世界の1日3食365日をアーカイブ化するmiil

ここで、中村氏の絵描く、今後の「店とお客様の付き合い方」について聞いた。

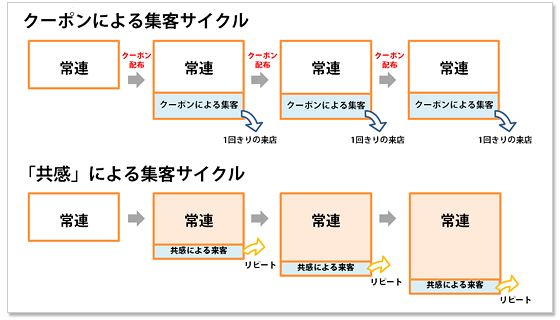

「クチコミの精度は上がったかもしれませんが、必ずしもクチコミサイト等のグルメサービスで飲食店が幸せになっているわけではないと思います。例えば、グルメサイトの常套手段であるオンラインクーポン集客ですが、言い換えれば割引による“新規顧客獲得”です。リピート誘発には効果がありません。つまり、ずっと店には常連客がつかず、極端に言えば、オープン当時と1年後も新規顧客ばかりといった状況になりかねないのです。とはいえ、ネットの恩恵で数が稼げることもあって、とにかく集客が落ちたらクーポンということを繰り返してしまう。これでは焼畑農業みたいなものです。お客様を育てていこうとしなければ、数が入っていても、“いつもうまいね”なんて言ってもらえないし感謝されない、そこに幸せはないと思いますね」

私達、客はたくさんの店を効率よく知ることができるために、いつの間にか店の使い捨てをしているのではないだろうか。

「おいしい店が簡単に見つかる分、見つけたときのありがたみが減っているんです。昔はいい店を見つけたら、お客様も店を大切にして通ったものです。でも今は、お互いに消費し合っている産業構造になりがちです。これでは、お客様も実は損をしているのです。お客様にとっての幸せは、味や値段だけでなく、お店やお店の人との繋がりも大切なんですね。それは、ただ大衆に向けた“安い!美味しい!”だけでは成し得ません。お店とお客様が幸せに繋がるには、お客様の食生活と、店の個性とのマッチングがうまくいっていないとだめなんです」と、中村氏。これに関連してmiilの可能性を示唆する。

クーポンと共感による集客サイクルの違い(イメージ)

「例えば、お客様が食生活や嗜好の近い同士で繋がってゆけば、店の側は自分の店と相性のいいユーザーをそこから探して、店に呼ぶという新しいコミュニケーションが生まれます。クーポンを出すにしても、誰でも使えるものではなくて、自分の店と相性のいい人達だけにクーポンを出すことができる。そうすれば使い捨てにならず、精度の高い集客になるわけです。もちろんリピートにもつながりやすい。

ちなみに、この手法はクチコミが重要な業界には有効ではないでしょうか。例えば、ファッションのような、正解がなく好みで評価が決まるようなジャンルとは相性がいいかもしれません」

いかなる場を運営するときにも大切なことは、そこに来る人を知り、その場を好きになってもらうこと。来る人を知るためのツールを自分たちで作ることも重要なことだ。