取材・構成

ウェブエキスパート編集部

- TwitterやFacebookが生活の中に浸透してきた感のある現在、ソーシャルサービスの認知は若者を中心にコミュニケーションの領域で拡大してきている。例えば、自分の何気ないツイートをきっかけに、全く知らない誰かと誰かが情報をやり取りし、新しい関係性が生まれていくような瞬間を毎日のように体験していることだろう。それらのコミュニケーションが経済自体をもシェアによって成立させる新しい流れ、“シェアリングエコノミー”は、今後の注目キーワードになってきている。現時点で、”シェア“によるライフスタイルの変革、ビジネス、経済活動は、どのレベルまで来ているのか? 注目の書籍『シェア <共有>からビジネスを生みだす新戦略』(以下、『シェア』)の監修者であり、米国で起こっているシェアの可能性を日本に紹介してきた株式会社インフォバーン代表・小林弘人氏と、米国クリエイティブ・コモンズでアジア・プロジェクト・コーディネーターを務める株式会社ロフトワーク・林千晶が、トークセッション「シェアリズム~ギブ&シェアから生まれる未来 小林弘人×林千晶」をOpenCUにて開催。さまざまな事例とキーワードが交わされた、少し先の未来を予感するトークの内容をダイジェスト版でレポートする。

プロフィール

小林弘人(@kobahen)

株式会社インフォバーン 代表取締役CEO

1994年ワイアード誌の日本版を創刊して編集長を務める。1998年に株式会社インフォバーンを設立、月刊誌や書籍を創刊(07年に事業売却)。2006年には全米で著名なブログメディアの「ギズモード」の日本版を立ち上げる。ブログ黎明期から有名人ブログのプロデュースに携わり、ブログ出版の先鞭をつけるなど、ITメディア界の仕掛け人として多方面で活躍。通称「こばへん」。現在、東京大学大学院情報学環の非常勤講師及びBBT大学の教授を務める。公式サイト:HirotoKobayashi

関連書籍

メディア化する企業はなぜ強いのか?

新世紀メディア論-新聞・雑誌が死ぬ前に

女性ベンチャー起業家の細うで繁盛記

林 千晶(@chiaki)

株式会社ロフトワーク 代表取締役

ロフトワークの共同創業者、代表取締役。15,000人が登録する日本最大級のクリエイターコミュニティを核として、Web開発、コンテンツ制作、映像、広告プロモーションなど信頼性の高いクリエイティブサービスを提供。またクリエイターとのマスコラボレーションの基盤として、いち早くプロジェクトマネジメント(PMBOK)の知識体系を日本のクリエイティブ業界に導入。米国PMI認定PMP。米国NPOクリエイティブ・コモンズ アジア責任者も務める。

公式ブログ:女性ベンチャー起業家の細うで繁盛記

小さなパブリックがつながり合って、大きなシェアが生まれていく社会(小林)

2012年2月1日OpenCUにて開催されたイベントの様子

まず小林氏は「1分で分かるパブリック」から話を始める。パブリックとその反対の概念、つまりプライベートは、ソーシャルメディア上でどのように扱われているのだろうか?

小林 少し前のネット上を思い出してほしいのですが、数年前は今ほど個人の実名は無論、職業、所在や所属する団体、さらに恋愛中か否かなどの情報はごく一部の人を除いて開示していなかったと思います。せいぜい趣味など自分を特定されないような情報以外は全部非公開、つまりプライベートでしたよね。ディフォルトがプライベートで、その中から開示していい情報、つまりパブリックにするものを選んでいる状況だったといえます。しかし、ポスト・フェイスブックの時代は、そもそもディフォルトがパブリックになって、そこから何をプライベート設定にしていくかという構造に変わったんですね。これがパブリックについて理解する上で重要な背景になってきます。

では、そもそもパブリックにする意味は何?ということになってきます。例えば匿名のままが良いのか、あるいは実名にするのか。専門的な知識や友人にしか伝えたことのない趣味を開陳すべきか否か。別に誰かが強制しているわけではないので、メリット・デメリットについて自分で予測を立てて、パブリックにする意味を自分で決めていかなければいけなくなるわけです。パブリックにするかどうかは自己決定の問題だと。そして、書籍の『パブリック』では、著者のジェフ・ジャービスは、パブリックにするのか否かは、それを公開しないことで生じる社会のデメリットを考えるべき、ということで、“倫理の問題”だと結論していますね。

林 パブリックスペースという概念は欧米と日本でずいぶん違いがありますよね。例えば日本でパブリックスペースと聞くと、“国が持っているもの”というイメージがある。一方欧米では“わたしたちのもの”であって、自治体のものでもなんでもないわけです。ネット上のパブリックな情報はもちろん“わたしたちのもの”であって特定の第三者の独占物にはなり得ないですよね。このあたりの認識のズレがまだあるように感じています。

小林 そうですね。言い換えれば、欧米は自分がなにかしら提供し、パブリックスペースを創り出すという考え方で、日本では誰かが用意してくれるという感じではないでしょうか。

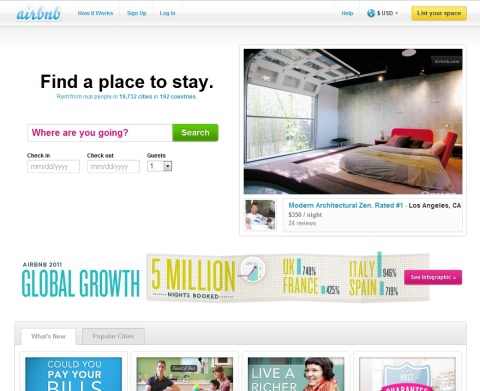

例えば『シェア』でも紹介されていますが「airbnb」というサービスがあります。これは自分の部屋に値付けをして、ホテル代わりに貸し出せるというサービスです。“自分のもの”であるプライベートな家が、一瞬、“わたしたちのもの”というパブリックな家になる。家主は自分の家をパブリックにするという、ある意味リスクをとって、いろんな人とシェアすることで、収入を得るわけです。「airbnb」は最近時価総額が高騰し、より一層注目されていますね。

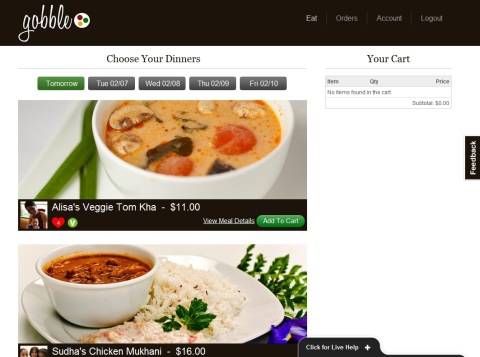

さらに、「gobble」というサービスがあります。これは、サイトで注文すると素人の料理愛好家が手作りの料理を届けてくれるサービスです。都市部の外食ではジャンクフード漬けになりがちです。そんな場所では、近所のおばさんが作る家庭料理が時に食べたくなるものです。「おふくろの味」クッキングをパブリック化したサービスですね。

日本ではツイッターでものを売り買いする「リブリス」などのサービスもあります。これらは全部パブリック、さらにはパブリック化することでその先のシェアを促すビジネスです。

このように、ひとりずつがパブリックにする情報は住所だったり、スキルだったりと多種多様です。何でもパブリックにするのが「パブリック」の意味ではないと思います。それぞれの基準と判断で、一部をパブリックにする。でも、それがつながり合って大きなシェアが生まれていく。書籍『パブリック』の原題は『Public Parts』といいますが、これは『Private Parts』、つまり性器など個人的な場所の意味と真逆なんです。著者のジェフ・ジャービスは前立腺がんの手術により、勃起障害の後遺症に悩まされました。そして、その話を私的なところで留めず、公的にしたことで、仲間ができ、情報提供を受け、最終的には誰か同じ問題で悩む人の生き方を変えたのです。つまり、とても私的なものでも、公にすることで、価値を生むという意味が含まれています。