こんにちは、ロフトワークディレクターの北島です。コミュニケーション・プロセス・デザイナー井口さんをお迎えしてのグラフィックファシリテーション講座が、去る20112年11月24日に最終回を迎えました。基礎編2回を終えた今回は、ファシリテーションとレコーディングをどのように両立するのか?という、グラフィックファシリテーション(以下、GF)の極意を伝授していただきいました。ファシリテーションの基本スキルのエクササイズから応用まで、ギュギュギュッと濃縮されたワークの模様をお伝えします!

前回までのワークショップの様子は、こちらからご覧いただけます。

第1回 思考のプロセスを可視化するグラフィックファシリテーション

第2回 「場」のストーリーを可視化するグラフィックファシリテーション

第三回のWSの概要

- ファシリテーションのいろは

「聴く、伝える、見る、場をつくる」の4つのポイント - GFならではのファシリテーション

- GRしながら、参加者とインタラクトする

ファシリテーションのいろは

第三回目の主題のひとつとなったのは、ファシリテーション。

ファシリテーターとしてMTGへ参加される機会の多い井口さん。講義は、重要なエレメント(要素)の説明から始まりました。ファシリテーションと聞くと、コンセンサスや意思決定…等のノウハウやスキルが思い浮かぶのですが、井口さんのお話はシンプルで、伸ばすべき私たちの行動に的を絞っています。

ファシリテーションに重要な4つのエレメントの説明

「聴く」、「伝える」、「全体を見る」、「場をつくる」。

誰もが日常や会議中、無意識で行なっている4つの行動。

ファシリテーション力をつけるための第一歩は、この無意識の行動を意識下に持って来るところから始まります。ファシリテーター(=物事を促進させる人)は常に俯瞰し、場が求める方向へ進める役割を担っていますが、この4つの行動の精度をあげていくことがポイントです。

このセクションでは、井口さんによるポイントの説明の後、エクササイズを行いました。

スポーツと同じで、反復練習をしてコツを掴む事が大切な4つのエレメント。トレーニング法を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください!

無意識に頭の中をめぐる考えが、判断に影響するそう。「どうして自分はこう考えるのか?感じるのか?」を捉え、意識化するクセをつけましょう。

聴く力

前回のワークショップでも、井口さんが大切なポイントとしてお話していた、「聴く力」。

聴くには、3つの種類があり、それそれを意識して聴くエクササイズを行いました。

- 言葉(Language)…他者が実際に口にしている言葉。基本はこれを書き留めます。

- 非言語(Non-verbal language)…他者の身振り手振り。顔の表情。声のトーンなど。

- 自分の頭の中、心の内の声(Own thoughts and emotions)…他者の話を聞いてる間にも、自分の中では常に色んな声が鳴り響いています。

<聴く力のエクササイズ>

ペアで5分普通に会話をしながら、自分の頭の中、心の中を観察し、気づいたことをメモします。会話とは全く関係ないことを考えていたり、相手の発言に内心で反応したり、寒い、暑い、お腹が減った、、、どんな要素でもいいので意識化します。その後、観察結果を共有します。

上の自己分析を行なってみると、「思い込み」の存在に気が付きます。例えば、「留学していた」という相手の言葉に引っ張られ、「きっとこの人はオープンで外国人的な気質を持っているんだ」と考え、受け答えでオーバーリアクションをしている自分に気がついた人も。

ノートのメモも、グラフィカルに。「頭の中の声を言葉にする」作業

伝える力

ファシリテーターの仕事は、コミュニケーションの産物、と言っても過言ではありません。自分の考えをきちんと伝えることが、議論を促進します。そのために、インタビュアーに確認して、フィードバックをもらうことが重要です。具体的には、リフレージングという技術を使って、「こういうことを話しているんだよね?」とチェックを行ない、認識を深めて行きます。

<伝える力のエクササイズ>

ペアで話す人と聞く人に分かれて会話をします。聞き手は相手の話をじっくり聞いた後、どのように聞き、解釈したかを本人に説明します。それを受けて話し手は、自分の意図した言葉がどれだけ相手に理解されていたかを確認します。

全体を見る力

全体を見るときのポイントは、言葉によるコミュニケーションの他に、ノンバーバル(言葉によらない)コミュニケーションも意識すること。場を観察して、顔やしぐさ、姿勢といったものを意識してみます。

ファシリテーターは議論の中で、「重要なキーワードや、ポイントは何か?」「複数出ている要素から、どれを選択すれば良いか?」など、判断を行う場面があります。この判断を正しくするためには、ノンバーバルな情報もしっかりキャッチすることが不可欠です。

<全体を見る力のエクササイズ>

今度はトリオワークで、2人が会話をして1人がそのやりとり、場の空気、雰囲気を観察します。

話す時に、手でトントン足を叩いて会話のリズムを作っている…など、クセを指摘される新鮮な機会になったようです。

場のデザイン

よりよい会話を産み、目的を達成するための、場のデザイン=ファシリテーション、というのが井口さんの考えです。では、場のデザインには、どんなエッセンスがあるのでしょうか。

場のデザインで大切になる要素のひとつとして、参加者同士の関係作りと、自分と参加者1人1人との関係作りがあります。

「私はここにいていいんだ、素直に話をしていいんだ、聞いてくれる相手がいるんだ」と心理的な安心感を持ってもらうことで、不安から来る発言の躊躇や、顔色を伺ってしまう、といった議論に良くない影響を与える要素を取り除きます。発言を丁寧に聴くこと、共感すること、安心感を生む場を作っていくことが、どんなファシリテーターにとっても、重要な役割となります。

コミュニケーションのエクササイズ。みなさん、新鮮な体験だったようです!

GFならではのファシリテーション

ここからは後半戦。前回まで練習した「書くこと」と、先程のファシリテーションを組み合わせたトレーニングを行いました。

言葉を聴き、抽出し、書く方法

GFでは、前述のように「書くこと」と「ファシリテーション」の両立が必要です。そのため、会話の全部ではなく、ポイントを聴き、要旨をキーワードにまとめて書くことに注力します。

グラフィックレコーディング(以下、GR …GFと異なりファシリテーションを行わず、議論の流れや細かいやり取りのビジュアリゼーションを専任で行うこと)[a]のように、全部を正確に書こうとすると、ファシリテーションが苦しくなってしまいます。

一番大切なのは、「必要なキーワード」を書き出せているか?です。

ここで、先に行った「聴く力」「伝える力」エクササイズが生きてきます。繰り返し出てくる言葉をピックアップする、重要となるキーワードを確認する、というポイントをGFに取り入れて行きます。

GRしながら、参加者とインタラクトする

実際に模造紙の前に立ち、GRしながら、参加者と会話をします。

「キーワードの書き出し」トレーニングの後は、書いたものを使って、議論を進めます。

今度は書き留めるだけではなく、そのGRしたものを相手と一緒に見ることを前提にします。、ノートから模造紙に入れ替わると、やはりちょっと緊張しますね。

いざ、「グラフィック・ファシリテーション」!

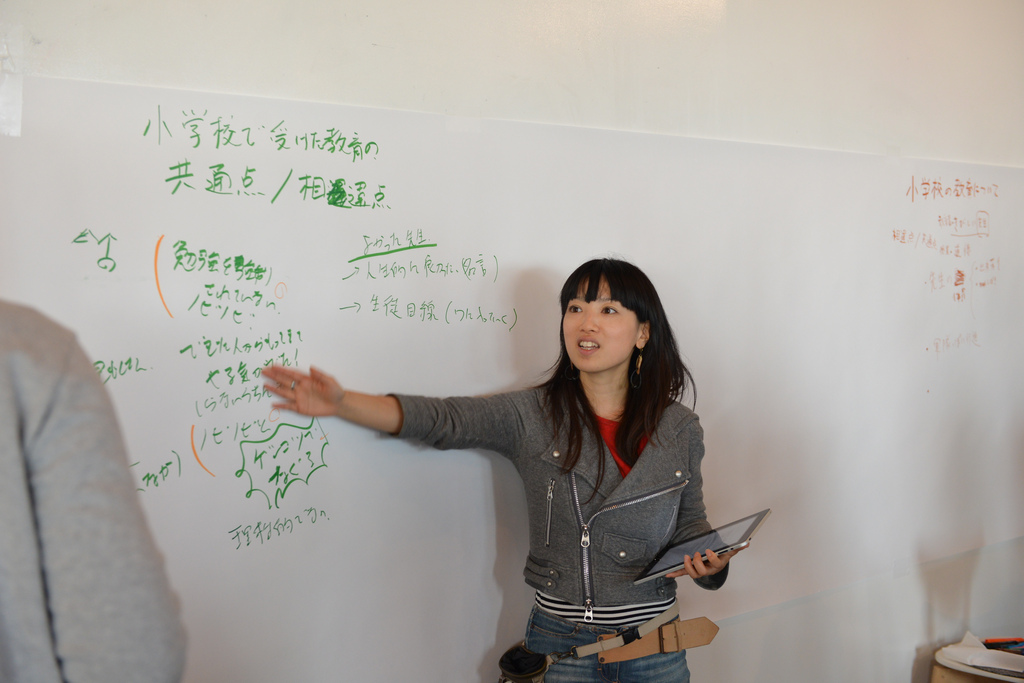

ここからは実際にテーマを持ったディスカッション。ファシリテーターとして大きな紙を貼った壁の前に立ちます!今日のテーマは、『小学校で受けた教育について』。共通点と相違点を見つけるワークショップを行いました。2~3人がテーマについて話し、「聴く」「伝える」「全体を見る」のエクササイズで行ったポイントを意識しながら、GFを行います。

三回目となると、模造紙の張替えもかなりスムーズになってきます

小学校の時、印象的だった先生、流行った遊び等を題材に…

・会話の盛り上がったところの可視化、キーワード・キーフレーズの選別、情報のリスト化

といった前回までのGRの基礎を使いながら

・会話の場を観察し、リフレージングで確認、心理的安心感をつくる…

というファシリテーションのエクササイズを応用。

聞きながら、確認しながら、書く。前回まではレコーディングに集中していましたが、ファシリテーションを意識すると、やはりかなり集中力が必要になります!4つのエクササイズを日々の会話に取り入れる、ラジオの書取りなどの練習が、上達の近道のようです。

井口さんからのフィードバック・ダイジェスト

・両立が追いつかなくなったら、まず文字情報を記録しましょう!

・そのあとで、要素同士の結びつきや、キーワードの強調をグラフィカルに。

文字の大きさやレタリングを変える、印は大きく書くなどメリハリをつけると、ぐっと分かりやすくなります。

三回を振り返って、参加者さんの声

2サーキットGF演習をし、濃縮された全三回が終了になりました。ここで、ご参加いただいたみなさんの声を紹介します。

- 実は、意識をして「聴くこと」が難しい!

- GFを、議論を広めて・深めていくことに使ってみたい

- ホワイトボードで全てを書ききるのは難しい!けれど、実際に普段のMTGよりも話は盛り上がるし、トライしていきたい。

- 実際の仕事で、要件定義時の意見の衝突を可視化してみたい!

参加者さんのコメントにありますが、熟練のグラフィックファシリテーターも、実際にレコーディング出来る量は、全ての会話の20%しかないと言っています。しかし、アウトプットを実際に見てみると、その場の要点が端的にまとまっていて、その場を思い返しやすくなります。何より、書類とにらめっこをしたMTGよりも、全員が同じ方向を見て議論に参加出来るようになります。

個人的な解釈ですが、全三回を通して、井口さんはGFのプロであり、それは「俯瞰」のプロであることに気が付きました。(目の前の事に囚われがち、慌てがちな自分としては、ハッとする瞬間がいくつもありました…)

会議だけではなく自分自信の考えも俯瞰する。そして良い方向がどこか?ゴールはどこか?を常に考えて手を動かすことが、MTGの成果を生むのでは、と気づきを与えてくれたグラフィックファシリテーション講座でした。

みなさんのこれからの、よりよい議論の場を作るエッセンスとして、きっとGFが活躍してくれると信じています!

余談ですが、、、

井口さんのWSを受けて、ロフトワークの社内では、グラフィックファシリテーション班というグループが結成されています。[c]まだまだ「レコーディング」が中心で、ファシリテーションは練習中ですが、社内の色々なMTGに出向いてレコーディングをやってくれています!

Pintarestでは、GF班の活動の様子、世界の参考になるGFのアウトプットを集めているので、

ぜひこちらもチェックしてみてくださいね!

http://pinterest.com/yukasato2005/graphic-facilitation/

TEDx、お料理番組のGRなどを経て、ちょっとづつ上手になる様子がご覧頂けます。