2014年1月17、30日、2月13日の3日間、田子學さんによるワークショップ「MTDO inc.式デザインマネジメントの手法」が開催されました。全三回の内訳は1)立案、<戦略的デザインの展開> 2)仮説、<戦略的デザインの実施>3)検証。これらを通して本来の「デザインの意味」「デザインの持つ力」を自覚し、ミクロからマクロへ視点を移して仮説立案・検証を行い、問題解決のスキルアップを行う力を養う狙いがありました。とても濃厚なワークショップで終始、興奮気味のロフトワーク・インターン柴田詠一がレポートをお届けします。

ワークショップ詳細 https://www.opencu.com/2013/12/tago-workshop/

「本当の意味でのデザイン」は色や形ではなく、社会の仕組みを作る

全3回のワークショップは、田子さんの講義+参加者のチームワークがセットで行われました。毎回、前半にヒントとなる講義があり、命題が出されそれに参加者がチャレンジしていく設計です。今回、扱われたのは「プロダクトのデザイン」。ただし、その制作を「デザイン・マネジメント」を意識してすすめていくワークショップです。

初回、レクチャーで田子さんから<戦略的デザイン>についてレクチャーがありました。

印象的なフレーズ「世の中ではプロダクトデザイン単体では成り立っていないません。一昔前のデザインという言葉は、色や形のことを良く言いました。しかし、今は本当の意味でのデザインは、社会の仕組み(その運動)をどのように回すかが重要です」に、気合いが入ります。

そして「ブランド(信じられるデザイン)とシステム(全体最適)のシステムがブランドの中でいかに潤滑に回って行けるか原理を考える必要があり、その原理になるのがデザイン(創造的計画)です。しかし、デザインのメッセージ性が弱い場合、この関係性が分解されやすくなってしまいます。そこで、まとめ役になるのがデザインマネジメントになります」

これから参加者が挑戦するデザイン・マネジメントの重要性と面白さが理解できました。

ここから以下のワークが続きました。

テーマ Ecology&Prototyping「ポケットティッシュ」:まずはやってみる事が大切。

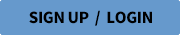

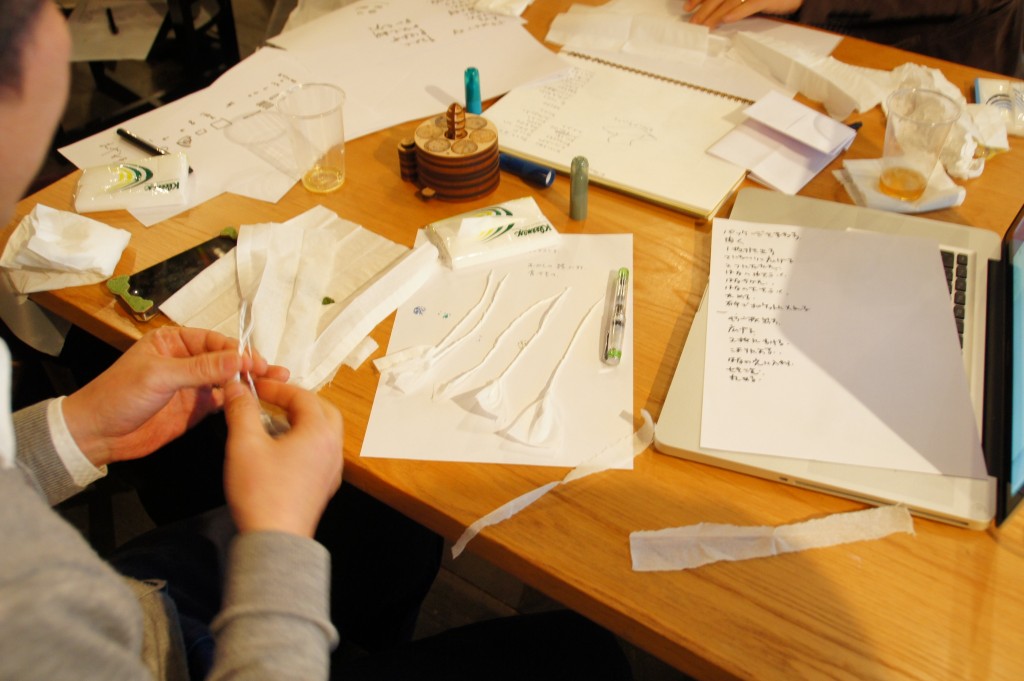

誰もが使った事があるポケットティッシュを使いエスノグラフィを体験しました。まずは2人1組になり、ひとりはポケットティッシュを使って思いつく行動を取るり、もう一方は行動をひたすらメモを取ります。

エスノグラフィの練習。ティッシュを使い思いつく行動をとってもらい、その行動をひたすらメモに書き写します。

その後お互いのメモを交換して自分の行動と相手の行動から共通点と差異点を見つけてゆき、自分の経験からの問題点を整理してみます

問題点を踏まえ、改善のアイデアをプロトタイピングしてみます

ポケットティッシュのワークでは発想のスピードの求められるワークに参加者も苦戦気味。しかし、これからが本題でしたた。実践を見据え、問題解決のためにチームメンバーに役割が振り分けられました。リーダー、プランナー、エンジニア、セールス、の役割を決めていきます。

実は役割がこれからとても重要で、ワークショップ内での役目が与えられて行きます。

最後に本ワークショップの本題であるワークのテーマを与えられました。テーマは「傘」「歯ブラシ」「防災」の3つです。それぞれのチームはこの3つのテーマから一つ選び、デザインマネジメントのポイントを練習しながら最終的にはプロダクトを作るところまで行きます。

「普段、私がやっているようなことを、ワークで凝縮してやっています」と田子さんが言うように、やること、考えることが満載の2時間でした。終わるころには全員に心地よい疲れが。しかし、これからアイデアを形にするわくわく感にも溢れ1日目が終了しました。

決められた役割(ロール)を演じチームのビジョンを形作る

第二回目のワークショプでは最初に宿題の共有を行いました。宿題とは、第一回目の最後に決めた「役割」を踏まえ、各自がリサーチしてくること。すでに役割になりきり内容を共有していきました。例えば、エンジニアはプロダクトの実現性をシステム、プログラムなどの観点で話、プランナーであれば市場動向やアンケート結果などのデータを披露するという具合です。

それぞれの立場の強みや弱みを引き出し、その後マイナス面の整理を行い、その弱みを強みに変えていけるようなアイデアへ展開していくワークが続きました。

後半では「スパイリークス」とちょっと変わったアクティビティを実施。

各班のリーダーが隣の班へ移動し、チームで行っているプロジェクトの進行状況をほかの班と共有してゆきます。つまり、他のチームの手の内をスパイにリークしていきます。これも実践を見据えたもので、実際のアイデアを温め過ぎて他社に追い越されたり、逆に他の会社にアイデアを模倣される可能性をシミュレーションしたものです。

ポイントはリークする側の範囲やその精度。どこまでを共有してオープンにするかはチームの力量、相手の話に何を見つけるかはリーダーの力量に委ねられます。ゲーム感覚で場がもりあがります。ただし、あくまで自チームのアイデアを向上させるために真剣です。

お互いの情報を共有した後、得た情報をチームに持ち帰ります。

ここで「別のチームでよい事言ってたから、現状の要素を無くして採り入れてみよう」という要領で、アイデアの足し算、引き算を行いブラッシュアップを行っていきました。

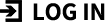

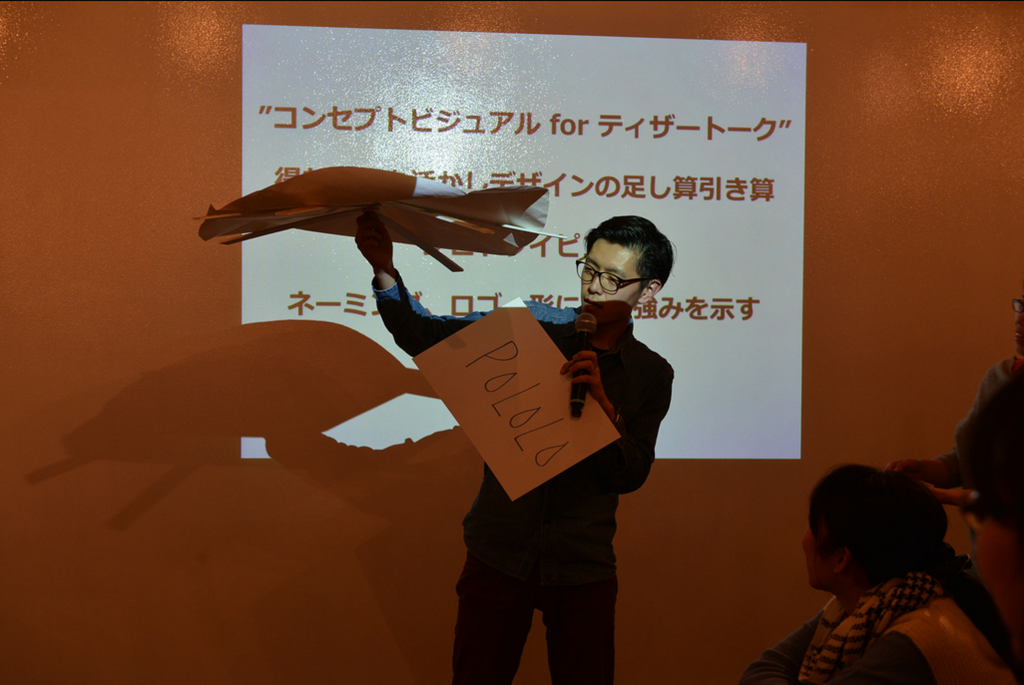

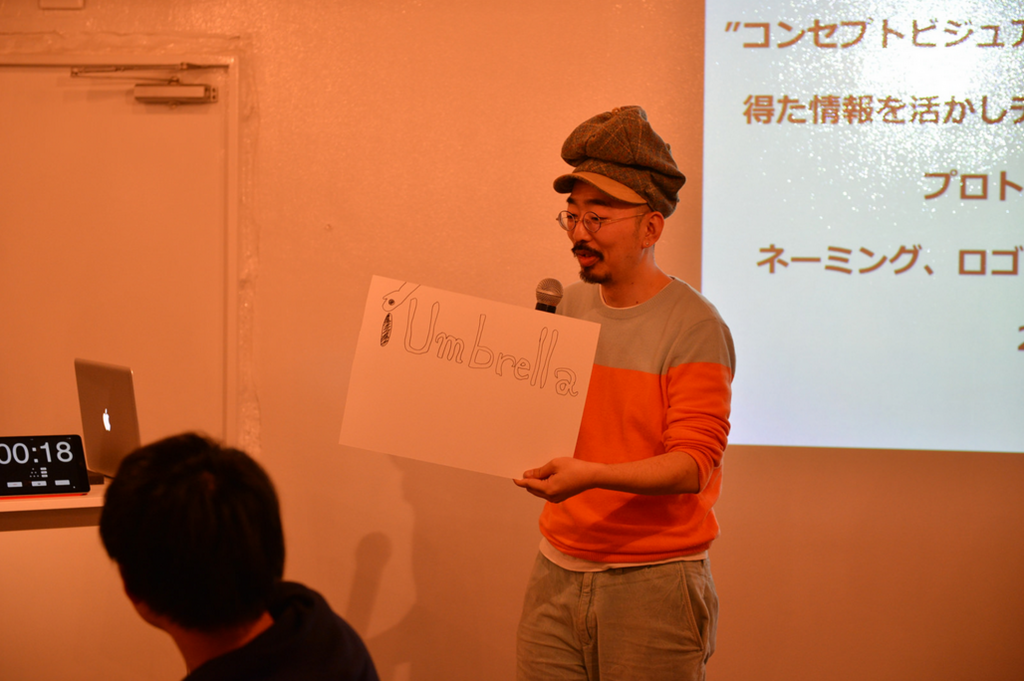

そして、今回も忘れていけないのがプロトタイピング。アイデアが固まってきたら考えるだけではなくて実際に手を動かしてものの制作を行いました。この時点でキャッチーなネーミングを考えて、ロゴの提案まで行いって行きました。

2日目の最後には、その時点でのアイデアとプロトタイプを全体に共有しました。各チームの完成度はこの時点では低いものですが、第3回の命題が、本番を想定したプレゼンテーション。次回までに完成度をいかにあげるか、さらにプレッシャーも高まります。

プロトタイプを制作し仮説と検証を繰り返す

「ロジカルに作り上げてきたアイデア、納得のいくモックアップの制作、それを使っての仮説と検証で自分たちのプロダクトに「愛」がうまれます」と田子さん。

ロジック、センス、ラブでビジョンを紡ぎだす!

と、スライドに表示されて、チームはプレゼンに向けての最後の仮説・検討を行ないます。

ただし、2日目と3日目の間に下調べやプロダクト制作、プレゼンビデオなどを行っているチームも多く、あとは運命のプレゼンを待つばかりです。

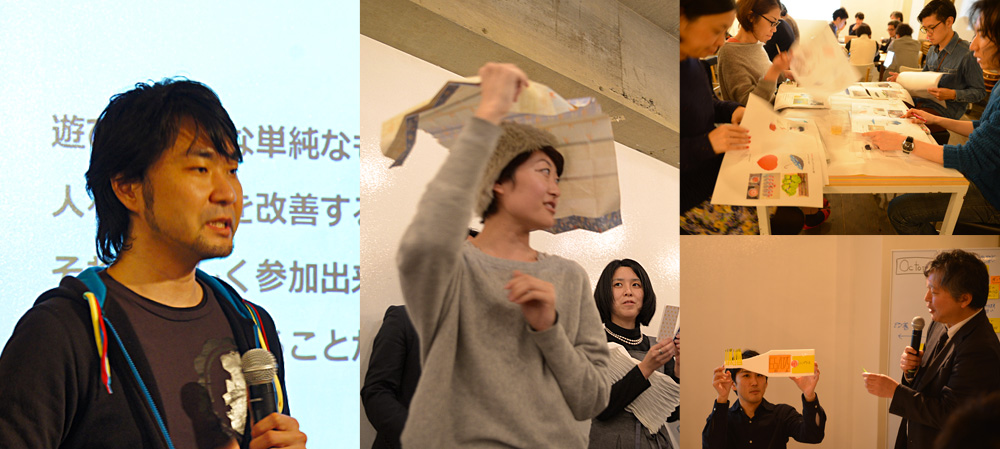

それでは、発表です。チームの“愛”の結晶である。まずはチームごとに5分のプレゼンテーション。各チームのセールスがスライドやプロダクトを用いて商品のビジョンを語ります。ひと通り終わったところで、最後に実践練習がまちうけていました。

中にはプロダクトでなく、ムービーで製品コンセプトを伝えるチームもありました。

「パプラス」という歯磨きはスマフォアプリと連動しています。こちらの画面デザインはまるで製品版のように完成していました。

折りたたみ傘ならぬ、紙の傘は美しいプロダクト。表面に情報や広告を印刷することで収益モデルまで設計されていた。

最後ビジネスディスカッション。これが大変です。複数の企業がブースに出展している会場という設定で、自社の売り込み合戦です。「傘」「防災」「歯磨き」のセッションに分かれ、ロフトワークの棚橋バイヤーがツッコミや質問を浴びせてきます。それを受けて社長であるリーダーが説明と売り込みを行います。

いっけんコミカルにみえるこのやりとりですが、自身のプロダクトへの「ロジック、センス、ラブ」が試される場でもあります。それらをきちんと準備し、武器として持っているチームには、多少の意地悪なツッコミやライバルチームの提案に屈しない力強さを持っています。デザイン・マネジメントが机上の空論でなく、空間やコミュニケーションを含めたひろい領域を意識させる、とても新鮮な体験となりました。

実際の提案内容については、写真で確認してもらうことになりますが、個性あふれるアウトプットが出揃いました。最後に参加者の感想も少しご紹介してまとめさせていただきます。

短い時間で考えて手を動かしてアウトプットを出すのが、ワークショップ慣れした身には久々に歯ごたえと刺激の多い内容でした。負荷は大きかったけど充実感のある心地よい疲れを感じました。これだけ詰め込んでもギリギリのところでちゃんと成立するワークショップの設計と進行は田子さんならではの醍醐味でした。

「fan theory」が印象に残った。「楽しいこと」が人やひいては社会を動かすエネルギーになる、というのはポジティブ・ドリブン的な感じがして好き!理屈じゃなくて確かにそうだなという腹落ち感があった。ゲーミフィケーションなどを包括するもう一つ上の概念で、何を考えるときにも考え方のベースの一つにできそう!

企画モノってどうしてもロジック的な正解や、良さそうに見えるものをつくってしまいがちだけど、やっぱり大事なのは「Love」。つまり当事者になって、自分事化しないと本当に動かす力を持ったものはできない。うちのチームはそれぞれの「好きなこと」と「防災」を掛け合わせることからアイディエーションを始めたのもいいアウトプットができた要因のひとつだと思う。

役割(ロール)の効果を感じた。「セールス」を負って売り込むときに、ロジックが本当に整理されてるか、とっさに出る言葉にどれだけ熱意があるかが如実に出てしまうのを実感した。作業や責任区分の明確化、チームとしての共創のためにももちろんだけど、そういう仕掛けとしても役割(ロール)を決めるのがうまいやり方だと思った。