溢れる情報の整理学 IAで“社会のプラス”を意識する

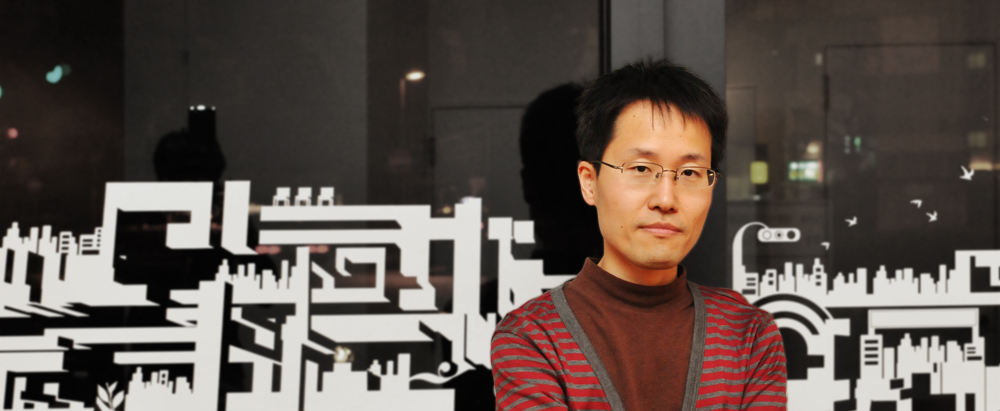

清水氏は、各種メディアや講演、さらにロフトワークの主催する「アクセス解析研究会」などを通じて、コンセプトダイアグラムの啓蒙活動を行っている。そんな氏がそのキャリアの中で絶えず取り組んできたものがIA(情報アーキテクチャ)だ。

「僕はもったいないことが何よりも嫌いなんです。たとえば企業はみな儲けたいと思っているし、ユーザーは便利なものが欲しいと思っている。でも、実際に両者が協調しているサービスが世の中にどれだけあるでしょうか? ここにギャップがあるから、無駄な物が増えるし、会社が潰れていく。ここをIAで埋めたいと思っています。 “情報を分かりやすく伝え”、“受け手が情報を探しやすくする”だけでなく、プロジェクトに関わるメンバーの間のギャップをIAで埋めることもできる。企業もユーザーも制作会社もハッピーになれる状態を実現したい、そんな想いでIAに取り組んできました」 インターネットが完全にインフラ化し、情報化社会という言葉が死語なった現在、社会の豊かさそのもののカギをIAが握っていると言える。

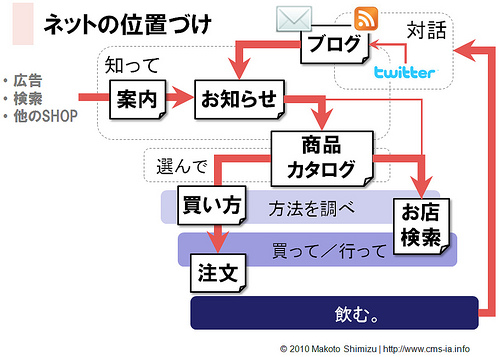

“情報をわかりやすく伝え”、“受け手が情報を探しやすくする”ためのコンセプトダイアグラムを、先程の地ビールのECサイトの例で探ってみよう。

同じく地ビールのネットの位置づけ。

まずユーザーはメディアで地ビールについて知り、検索してサイトに入ってくる。そして”案内”や”お知らせ”で地ビールの知識を深める。そして”商品カタログ”へ導入する。ここで”買い方”の方法を調べ、”注文”して、”飲む”。さらに、樽生やビールサーバーでという場合は”お店を検索”し、”買って/行って”、”飲む”という動きが生まれる。さらにその感想を”Twitterなど”で共有し、もう一度”お知らせ”に戻して循環していくのだ。

「ユーザー行動をまずモデル化(前ページのコンセプトダイアグラム)し、次にWebサイトが持つべき機能・コンテンツをマッピングすることで、漏れやダブりのないサイト戦略が確立し、ユーザーも、企業も満足できる情報の伝達が可能になります」と清水氏。改めて図解することで、全体像が見えてくる。

Webサイトで使える技術とそれに伴う表現の幅は日に日に増えている。便利だから、かっこいいからという理由で片っ端から採り入れてしまうと、”こんな表示では、見たくないのになあ”など、結果的に発信側が伝えたいことと受信側が欲しい情報との間にギャップを生み出してしまう。インターネットの情報伝達が大きな影響力を持つ社会においては、それはサイトの運営者にとってマイナスになり得るのである。