TOEICと収入の相関図に見る、海外を視野に入れたキャリアパスの有用性

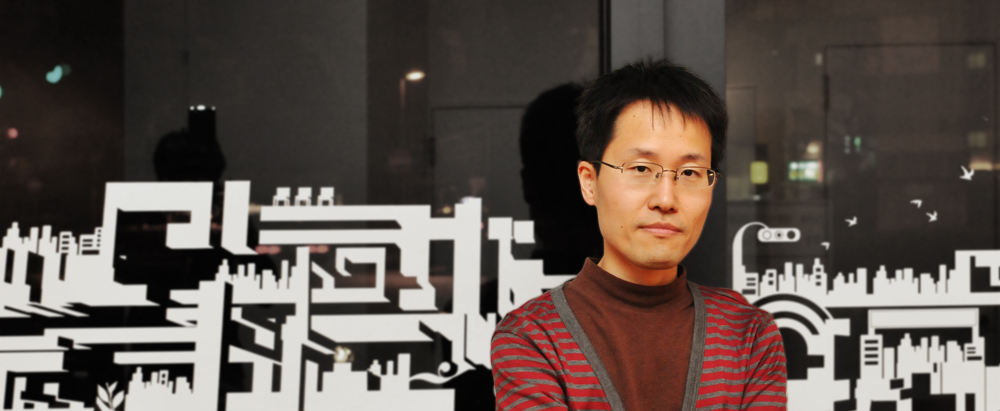

彼のキャリアの中でも特徴的なことは、外資系企業でのキャリアが、全体の約半分を占めている点である。彼はよく日本の会社を評価する際に、海外(米国)の話をする。

「日本には、お金を払う方が偉いというような文化がどこかにあります。本来ものづくりというのは、立場やお金の流れに関係なく、いいものを作ろうという同じベクトルが持てるとうまくいくのに、です。そこが主従の関係になるから、“余計なこと言わないでおこう”とか、“もっとダメだししていいものつくらせよう”といった話になって、結果的に成果物のクオリティが落ちる。米国ならば、ここが主従ではなくてパートナーシップになることが多い。提案側はできることのみできると提案し、発注側は正当な対価を支払う。必要になったら、戦略的な投資をする。とことんクオリティを追及したり、お互いをカバーし合うなど、日本的なスタイルに良い面もあります。両方のカルチャーとスタイルを同じ程度に経験し、それぞれの良し悪しを理解していると、冷静な判断や使い分けができるようになります」

といったものだ。ビジネスモデルの比較対象を海外にも広げて持っていることで、比較できる幅も同時に増える。

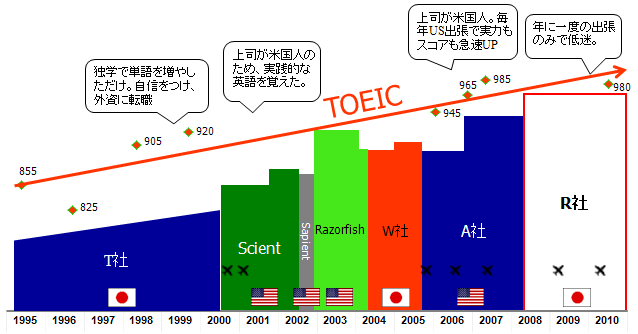

さらに彼は、TOEICスコアと収入の関係において解析するというユニークなことを自身のブログにて試みている(図3)。

図3 TOEICスコアと収入の関係

縦軸が収入、横軸が年数、そしてTOEICのスコアが線グラフで示されている。結果的に、外資に就職すると必然的に英語が上達し、収入も増えるという結果になっている。そして、最初の独学よりも、外資に転職後にスコアが伸びているため、TOEICは勉強よりも環境が重要だとも見て取れる。

また、凸版印刷時代は比例的に収入が伸びているのに対して、外資の時代は落差も大きく、また会社によって評価も大きく変動しているのも観察できて面白い。また、語学を含めた海外での経験を持っていることから、日本企業である楽天に戻ってきたときの収入は、高いレベルをキープしている、というのも重要なポイントだ。やはり海外の経験は、個人の付加価値を多面的に高めている。

「楽天の公用語が英語になった時、賛否両論、いろいろな意見が出ました。無駄な議論はしたくないので、ずっとスルーしてましたが、英語に対して消極的な人が多いのはもったいないと思い、実際にどう得をしてきたのかを事実ベースで公開しました。留学経験のない普通の日本人でも、工夫すればマスターできるよ、新分野の開拓も言語の取得も同じ、と言いたいところですが、言葉で伝えるのではなく、自分で実践した結果を示して説得力を持たせるのが自分のスタイルです。プレゼンも同じですね」

清水氏の解析は常に、1つでいろんなことを物語る。これが彼のアクセス解析の実力を物語っている。

「今年の2月からは、再び外資のGILTに身を置いています。今度は、日本語と同じレベルで英語を使えるだけでなく、世界のどこでも普通に仕事ができ、かつ他の人よりも高い価値を提供できるようになることをゴールにしようと思っています」と語る清水氏。

彼の進化と好奇心は、止まることを知らない。