舞台上で、シーンを操る立役者である舞台照明。そのプランニングと実演を行うワークショップをOpenCUで行いました。人によって、「美しい」と感じるものが違うように光の表現の仕方も十人十色。ルールにとらわれず、自分だけが感じられる感覚を研ぎすませて、それを共有する舞台の醍醐味を体験出来ました。今回はその模様をレポートでお伝えします。テキスト:荒木彩音(ロフトワーク)

「坂本明浩光・影・色をデザインしてストーリーを作る

体験一日、舞台照明デザイナーワークショップ」

当日の流れは、照明の基本のレクチャー、実際にフェーダーを触って明かりを照らす体験、オリジナルゴボ作り(ゴボ:照明で使う絵柄がくりぬかれた板)、プロの役者の動きに合わせて照明をプランニングするワークの4部構成。

【プログラムの流れ】

舞台照明の基本

照明の小技を学ぼう時間軸を作る、明度で奥行きを作る、色を混ぜる、影の使い方

実践オリジナルゴボを作ろう

ダンス作品の照明をプランニング

講師はこの道37年、照明の大ベテラン坂本明浩さん。ダンスカンパニー「コンドルス」や自由形ユニット「泥棒対策ライト」などの照明を手掛けています。

照明は準備が命

坂本さん自身がプランニングした泥棒対策ライトの公演を紹介しながら、まずは照明の基本についてのレクチャーがありました。

坂本さんは全てのシーンの絵コンテを書くので、各公演での絵コンテに時間をかけるのだそうです。公演で200個の灯体を使うとなると、全ての光の当たり方を事前にチェックしているので、現場ではどこに何センチ、何ミリで光が舞台上に落とせるかが瞬時にわかるようにしているそうです。劇場に入る前には照明プランの99は出来ていて、あとは調整をすることとチームのアイデアをプラスするだけ。照明さんは、準備が命なのですね。

フェーダーを触って照明プランナー体験

『劇団ぽこぽこクラブ』の俳優、坂本健さんが舞台の上にスタンバイしたら、実際に照明の機械を動かすワークがスタート調光卓(スポットの明るさを調整する器械)の”フェーダー”を上下することで光の量(明るさ)を調整していきます。

フェーダー1つで、0から100まで光の量を調整出来るのだそう。ゆっくりゆっくりフェーダーを上げると、じんわり光が強くなっていきます。照明でやりたいのは、この照明一本一本で操作できるスポットに性格をもたせること。これから、8本のフェーダーを操って光のデザインをしていきます。

「舞台の上は非日常。だけれども、舞台の上に日常を表現して観客の心の中に入り込むのが我々の仕事」と話す坂本さん。照明一本だけで、1日を表現することもできるそうです。

光の強さや、フェーダーを上げる時間のかけ方で、大きく印象が変わるのが照明デザインの醍醐味

グループに分かれて坂本さんのアドバイスのもと、それぞれフェーダーを操る練習をしました。表情はみなさん真剣そのもの

灯体の前にカラーフィルムを差し込んで、色を付けることもできます。左の方から夕焼けの太陽のようなアンバー色(オレンジ色)、右からは薄い緑色が差し込むことで、なんとなく温かいような、寂しいような表情が表現できました。

影絵の原理で光の模様作り

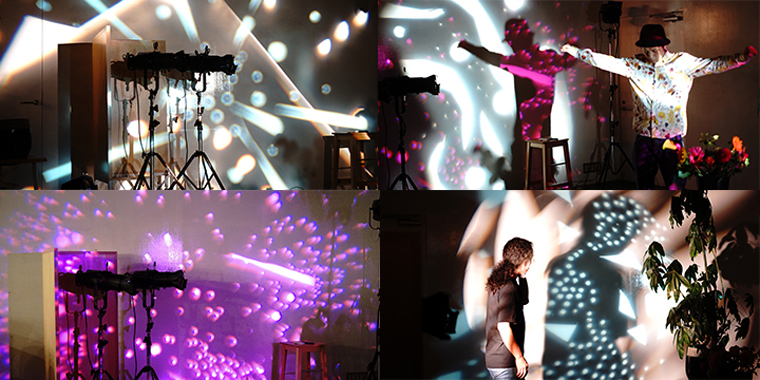

次は舞台照明でよく使われている「ゴボ」作り。ゴボとは灯体の前に差し込み、影絵の原理で模様を映し出す金属製の板のこと。専門の職人もいるというゴボ制作を、今回は参加者全員で手作りしました。

キリやカッターでアルミ板に穴を空けて、思い思いのゴボ作り。会場に金槌の音が響く

参加者の皆さんが作ったゴボで出来た照明はこちら

穴の大きさや形、またフィルムの色を変えることで何通りものデザインが出来ます。出来上がったゴボは、なんと坂本さんが担当している次の舞台で使ってくださるそう

ついに本番照明プランニング

ついに最後のお楽しみ、ダンス作品の照明プランニングを行いました。

このワークショップのためだけにダンスを一曲振り付けて下さったのは、泥棒対策ライト主宰の下司尚美さんと、女優の長尾純子さん。

作品で表現したのは、「ある1日」。目を覚まし、眠たい目をこすりながら電車に揺られて仕事場に向かい、仕事をこなしたあとはスーパーで買物をする、というありふれた日常を軽やかに演じます。見てみる第一印象が1番大事、と話すのは坂本さん。自身が照明をプランニングする際には、第一印象を1番大事にしているそう。参加者も第一印象を記録しながら、動きの確認に真剣です。

プランニングの時間は合計たったの、45分間。3分のダンスですが、照明で表現するには結構なボリューム。「どの照明を何色に」「フォーカスはどこに当てる」「どのタイミングでフェーダーをあげる」などなど、第一印象を照明プランに落とし込んでいきます。

プランニングの後は、大ベテランの坂本さんに参加者が指示を出しながら照明を一本一本セッティング。どんな作品になるのでしょうか。

「照明プランナーはみんなわがままだなぁ笑」と言いながら全ての照明をセッティングするチャーミングな坂本さん

さあ、OpenCUの特別ショーのはじまりです。

それぞれのチームがダンス作品にほぼぶっつけ本番でプランニングした照明を実践します。

ゴボの柄が映える緑色の照明が通勤のシーンを鮮やかに彩る

夕焼けが差し込むスーパーでの一コマ

ドキッとするような影の表現も

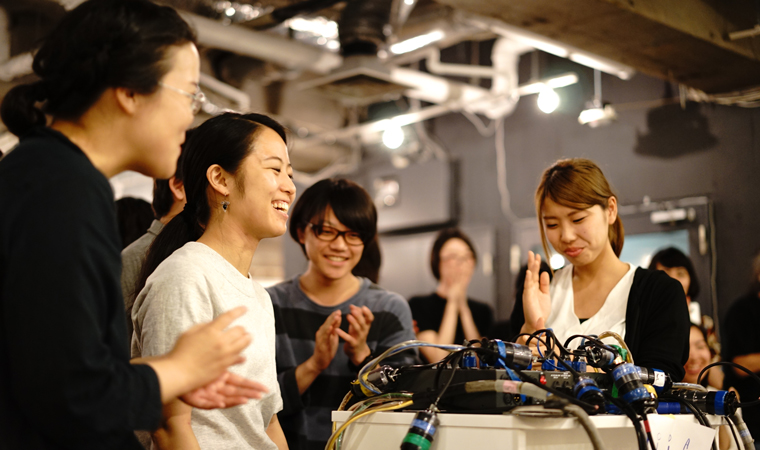

ダンスと音楽、テーマまで一緒なのに、全く違う雰囲気の作品が全チーム分出来上がりました。

参加者のなかには、「同じ作品でも、作る人の感じ方で違った演出になり、照明プランニングする人がどんなところに注目して生活しているのかを感じることができて面白かったです。」(学生・男性)

と、アンケートを書いてくださった方も。

出演者のお二人も、「どのチームも雰囲気が違って踊ってる方も気持ちよかった」とおっしゃっていました。

他にも、「自然光の色の色を作る際に、「生“なま”だからって何も色を入れないと死んじゃうんだよ」と先生がおっしゃっていたのが印象的でした。照明をプランニングする際、光を当てた物や役者の舞台上での見え方を目で確認しながら、少し色味を加えたりして作品の世界観に合うよう、微妙な調整をされるとのこと。ある意味、「無色を調合する」とも言えるのかもしれませんが、そのために照明プランナーの方は普段から、様々な状況の光影の観察・収集を行ってらっしゃるのだろうなと思いました。そして、文字通り無数の、無色の表現があるのだろうなと思うと面白かったです。新しい世界の切り分け方、物の見方を教わった濃い体験でした。」との意見もありました。

「非日常」の舞台の照明で、「日常」を表現するには、日頃の気付きこそ大事なのですね。

最後に「今回のワークショップを機会に、舞台をもっと身近に感じて足を運んでもらえたら嬉しいです」と、坂本さん。素敵な体験をありがとうございました!